9. La guerre de trente ans, le retour à la France et la cloche de Melchior

Au début du XVIIème siècle, catholiques et protestants alsaciens se regardent en chien de faïence. On se bat pour la succession de l’évêque (catholique) Jean de Manderscheid (1592). Les luthériens revendiquent le siège et les catholiques ne veulent pas y renoncer. C’est la « Guerre des Évêques » (1592-1604).

Luther prêchant la Réforme

Autour de la chapelle, on est plutôt du côté de l’ancienne religion avec des villes environnantes « catholiques », Sélestat, Obernai, Rosheim. N’oublions pas aussi qu’une partie non négligeable du ban epfigeois (1/3) appartient à des établissements religieux (évêché, abbaye de Marbach, Hôpital de Strasbourg) ce qui explique sans doute la proximité avec la foi des ancêtres.

Du côté réformé, Colmar, elle, est protestante tout comme une grande partie de Strasbourg. Toujours est-il que les terres de l’évêché sont à nouveau le théâtre de combat et de pillages. On ne sait pas si Epfig et sa chapelle en ont souffert, mais ce n’est en tout cas, hélas, que le début des malheurs.

La guerre de trente ans

Les conflits politiques s’additionnent aux conflits religieux.

Ernst von Mansfeld, un mercenaire à la solde de l’éphémère et seul empereur protestant du Saint -Empire, Frédéric V, va ravager en 1622 le centre Alsace. Ce sinistre personnage ne fera pas de distinction religieuse entre ses victimes et pille à tout va. Le colonel Obertraut, son adjoint, après avoir vainement assiégé Dambach la Ville fortifiée, se rabat sur les villages alentour le 12 juillet (Andlau, Obernai…).

Epfig, distant d’à peine quatre kilomètres de Dambach, et où seul le petit château épiscopal sert de refuge, fait certainement partie des victimes de ces exactions terribles.

Le hameau et la chapelle Ste Marguerite très exposés étaient en première ligne.

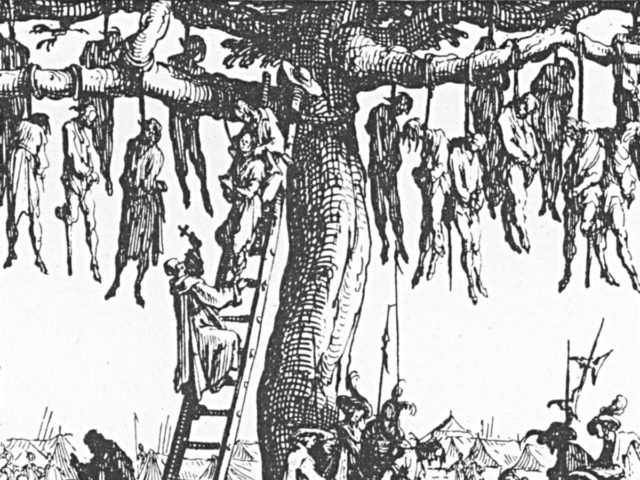

Jacques Callot, un illustrateur de l’époque a édité en 1633 une série de gravures intitulées : « Les Grandes Misères de la Guerre »

Cette image donne une idée de la sauvagerie des mercenaires sur les populations.

Après le départ des troupes de Von Mansfeld, le balancier, en Alsace, penche à nouveau du côté du parti catholique . Mais le répit fut de courte durée. En novembre 1632, débarquent les Suédois dont le Roi, Gustave Adolphe, protestant, entend tailler des croupières au saint Empire (redevenu catholique avec Ferdinand II de Habsbourg).

L’Alsace (terres, en partie, des Habsbourg) redevient le théâtre de massacres dans lesquels les armées suédoises font preuve d’une cruauté et d’une brutalité inouïes. Autour d’Epfig, on essaie de faire profil bas autant que possible. Dambach-la-ville par exemple se rend sans résistance et accepte les conditions des Suédois. Mais Sélestat et Châtenois sont pillées et brûlées.

Lorsque les Suédois, après la défaite de Nördlingen, se retirent en 1634, c’est au tour de de la France, en l’occurrence Richelieu, de pousser ses pions dans une Alsace dont les campagnes sont dépeuplées et les villages incendiés. L’idée est de renvoyer les Habsbourg en Autriche.

Et le moins qu’on puisse dire c’est que les Français, dont le duc Henri de Rohan n’est pas le moins cruel, ne sont pas plus charitables que leurs prédécesseurs.

Enfin, en 1648, le traîté de Westphalie met fin à trente ans terribles pour l’Alsace et marque le retour de la région à la France, après plus de 700 ans de « germanité ». On estime que la moitié de la population a disparu.

Un nombre considérable de villages ont été rayés de la carte. Kollwiller qui était considéré comme un hameau d’Epfig au même titre que Ste Marguerite dont elle était distante d’un kilomètre à l’Est, ne compte plus que deux ou trois foyers.

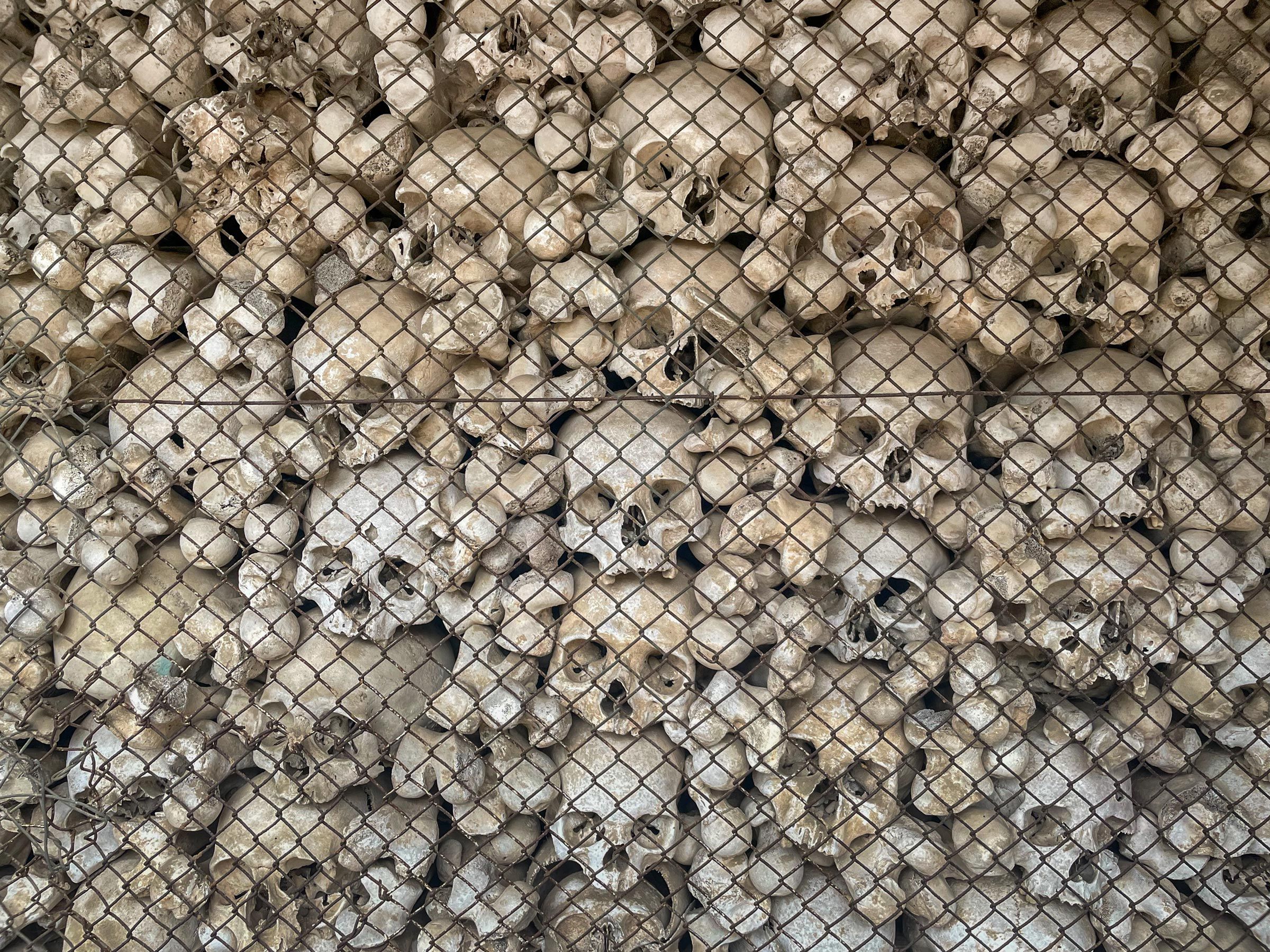

<- Dans l’ossuaire de la chapelle, une partie des ossements proviennent certainement du cimetière de Kollwiller. Une partie des survivants de ce village disparu est venue s’installer à Epfig et, comme c’était l’usage, ont rapatrié les corps de leur défunts dans la nouvelle paroisse.

La chapelle et le hameau ont, quant à eux, résisté à ces trois décennies infernales. Mais la population a été décimée.

La cloche de Melchior Edel

En 1659, donc dix ans après le rattachement de l’Alsace à la France, il semble que la situation autour de la chapelle se soit améliorée. L’arrivée des habitants de Kollwiller a sans doute regarni en partie la population du hameau. On décide donc, pour remplacer l’ancienne cloche qui n’a sans doute pas survécu à trente années de de pillages, de faire appel à l’atelier de fonderie de Melchior Edel. Cette affaire familiale était spécialisée à l’origine dans la fabrication de canons en bronze. Melchior Edel originaire de Ravensbrück avait opportunément épousé la fille du fondateur Peter Speck. A la mort de ce dernier, il reprit l’entreprise et se lança parallèlement dans la fabrication de cloches. A partir de 1681 la fonte des canons étant devenue monopole d’état, la production se concentra sur la production de bourdons et de carillons. On compte à ce jour plus de 8000 cloches siglées Edel (la production a continué jusqu’en 1892). La plupart se trouvent dans la région. La cloche de la chapelle étant une des plus anciennes encore en place, la plus vieille étant celle de l’église de Monswiller (1648).

« Aus dem Feuer bin ich geflossen, Melchior EDEL, aus Strasburg, hat mich gegossen. »

Cette inscription gravée sur la cloche est bien sûr en allemand, car même si l’Alsace est française depuis dix ans, la langue d’usage reste celle qui a bercé les oreilles des alsaciens pendant sept siècles.

Pour les francophones :

« Je suis née du feu et Melchior Edel de Strasbourg m’a fondue. » (il manque la jolie rime…)

La nouvelle cloche de la chapelle a dû sonner le tocsin lorsque les troupes du maréchal de Turenne entrèrent en Alsace en 1674 pour contrer une offensive des Impériaux ( St Empire Germanique) qui, revanchards, voulaient reprendre l’Alsace. S’en suivit une nouvelle campagne de pillages et de massacres. Heureusement la dernière de ce siècle sanglant.